『日野大納言弘資

『日野大納言弘資![]() 御自筆合点一軸』寄贈の経緯

御自筆合点一軸』寄贈の経緯

三重大学人文学部助教授 山本 真吾

|

このたび、本学附属図書館に『日野大納言弘資 ここに、本学に寄贈されるに至った経緯について簡略に紹介しておく。日野氏は、本書の価値や内容ついて、まず、奈良県五條市吉祥寺の岡本昭善住職にご相談になった。岡本僧正は、古典籍に造詣の深い吹田市佐井寺の花野憲道貫首にお尋ねになったところ、その内容が和歌に関するものであることを認められた。そこで、長年に亘り畿内各地の寺院で経蔵調査を共にしている私に、その鑑定を依頼された。 本年6月12日に所蔵者の日野氏が本書を佐井寺までご持参になり、そこで半日ほど熟覧し、本書の意義について大凡の見通しを得るに至ったが、なお本書が江戸時代の和歌に関するものであり、この分野により詳しい方の鑑定が望ましいとお答えした。あわせてその鑑定の席上、きちんと保管して頂ける公的機関に寄贈したい旨お申し出があり、花野貫首のお勧めもあって、本学附属図書館に受け入れる運びとなった。 さらに、本書寄贈にあたって、近世和歌を専門とされる中京大学非常勤講師の中川豊氏に解説のご執筆を依頼したところ、快くお受け頂き、ご多用のさなか、玉稿を頂戴することが叶った。 本書の内容と価値については、すべてこの中川氏の解説に悉されている。ぜひに一読されたい。 |

『日野大納言弘資![]() 御自筆合点一軸』について

御自筆合点一軸』について

中京大学非常勤講師 中川 豊

|

平成十五年六月、大阪阿倍野区在住の日野孝三氏より三重大学附属図書館へ『日野大納言弘資 まず、資料の書誌を記す。

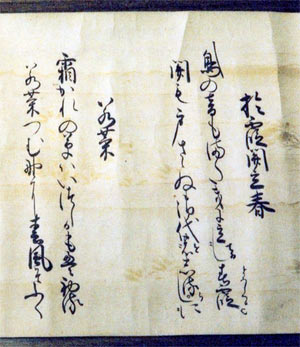

日野大納言弘資 調査者認定作品名は〔某氏詠伝日野弘資点詠草一巻〕。一巻。外題内題なし。[江戸前期]写。雲に丸龍文表紙。見返し金箔。料紙は金泥草花下絵の鳥の子紙。一首二行書き。全十二首。他筆による合点、見せ消ちあり。桐箱(縦二八.〇、横四.八、高さ四.二糎)に収められ、さらにもう一つの桐箱(縦二八.七、横六.二、高さ五.八)に収納されている。 該書の詠草には他筆による「合点」「添削」が施されており、詠者が師に詠草の善し悪しを乞うた第一次資料であることがわかる。当時の和歌添削指導は、現在の短歌や俳句の通信指導と同じく、詠者が師のもとへ作品を送り、そのできを問うのである。詠草の上部に見られる「\」が合点で、師から合格と認められた印である。該書の場合は全十二首のうち、八首が合格と認められている。詠草の傍らに記されている小さな文字が添削で、このように直しなさい、という師の訂正の跡である。

では作品に目を転じたい。添削により歌はどのように変化しているのか。その一例を挙げてみることとする。十二首のうち、比較的添削が多く入っている通し番号十番歌を取りあげる。師から合格と認められたうちの一首である(写真2)。歌題は「時雨」。

(添削前) 聞わびし小夜のねざめの松風に 猶音そふるむらしぐれかな まず上(かみ)の句の比較からみてみよう。添削されたのは3箇所で、「聞わびし」が「聞わぶる」に、「小夜」が「夜半」に、「ねざめ」が「軒ば」と添削されている。重要なのは、「ねざめ」を「軒ば」と添削した箇所であろう。「ねざめ」という人的動作を省き、「軒」という景物に改めたことにより客観性が加わり、漆黒の夜に、一軒のたたずまいに松風が吹き付ける様子が、その音とともに浮かび上がる。「小夜」を「夜半」と改めた理由は、はっきりしないが、下(しも)五句の「しぐれ」との結びつきにおいて「夜半」の方がふさわしいと判断されたのかもしれない。 「わびし」を「わぶる」と改めたのは、わぶる…松風と「松風」へかかる修飾としての役割を重視したためであろう。下の句は、一箇所の添削のみ。接続助詞「て」を用いて「そふる」を「そへて」と改められており、より臨場感を増している印象を受ける。このような添削の繰り返しにより詠者は少しずつ歌が向上していくのである。その後、合点をもらった詠草は、概して詠出者側で書き留められた上で、近親者、門人、あるいは本人自身などによって最終的に分類整理され、その人の家集(歌集)としてまとめられることが多い。 今後は、『〔某氏詠伝日野弘資点詠草一巻〕』を他の日野弘資の添削資料と比較検討することにより、弘資点の信憑性を問うとともに、該本の添削のあり方が、いかなるものであるかを検討する余地があろう。

[付記]なお、本資料は、平成15年11月22日(土)より、翌16年1月15日(木)まで津市図書館の「和歌を学ぶ人々」展で展示されました。 |