「それはどういう曲なんですか」と訊かれると、もっと説明に困る。話は音楽のことなので、これはもう実際に聴いてみていただかなくてはお手上げなのだが、無理を承知で一言で云うなら、「解りにくい」音楽である。作曲家によって本当にタイプはまちまちなのだが、大多数の人に共通なのは、不協和音や、複雑で憶えにくいメロディや、不規則なリズムを多用することである。クラシックに慣れ親しんだ人の耳には、しばしば挑戦的で、不安な気分に陥れるような響きであることだろう。正直なところ、私も中学生まではこれらの音楽を忌避していた。

「では何故そんな曲を作るんですか」と訊かれた日には、もはや殆ど申し訳ない気持ちになる。別に我々は(多分)人を不安にさせるために曲を書いているわけではない。ただ、作曲の歴史を着実に追うと、それが必然的に要請されるのである。

ベートーヴェンの頃から、作曲家には「それまでに存在しなかったような種類の音楽」を追求しようとする衝動が芽生え、やがてそれが支配的になった。ヴァーグナーしかり、ドビュッシーしかり。20世紀に入るとシェーンベルクが、それまで音楽には不可欠のものと考えられてきた「調(調性)」を全く放棄して作曲するに至り、ますます聴衆と同時代の音楽は乖離していった。

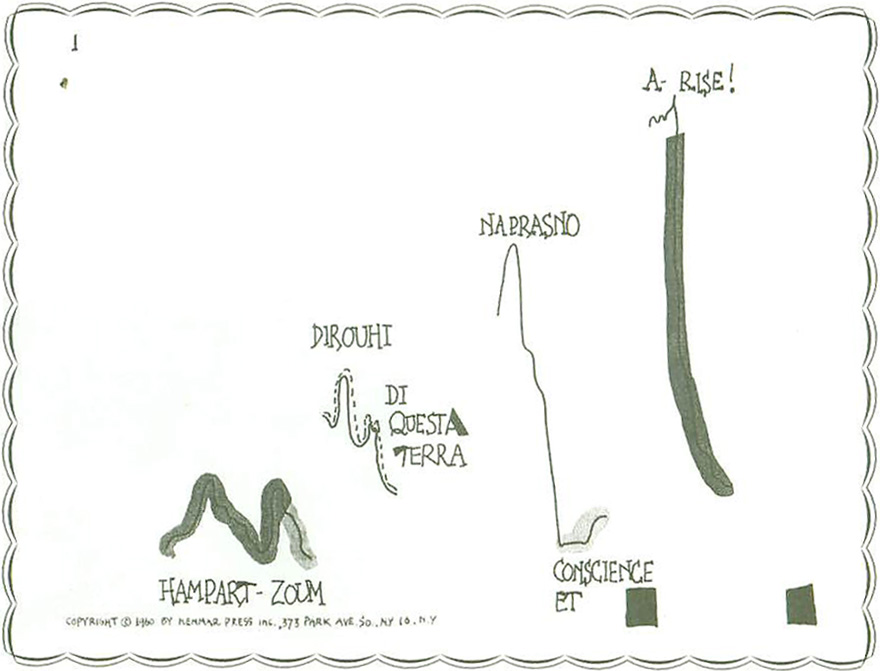

その乖離がエスカレートしたいだけした末が、今の我々の時代だと云ってよいだろう。認知されていないのも道理である。例えば、ケージなどの作曲家は20世紀後半になると、「図形楽譜」という五線を使わない楽譜を作り、その解釈を演奏者の自由に任せたりする。例として無伴奏の声のための『アリア』(1958年)第1ページを掲げておくが、こういうものが果たして音楽なのかと、首を傾げる人も少なくはなかろう。(下図参照)

そんな風に、世間に背を向けたような音楽を好んで作るなんて、さぞかし天邪鬼な人間だと思われることだろう。しかし天邪鬼なためにそうなったわけではなく、少なくとも私個人は、彼ら作曲家の追い求めた「未知の響き」の中に、以前ベートーヴェンやショパンに感じたのと同様の美や崇高さを(非常に稀なことながらも)認め、それに導かれたためだと思っている。例えば武満徹の『鳥は星形の庭に降りる』(1977年)などのオーケストラ曲のもたらす宇宙的な広がりの感覚は、他の音楽ではそうは得られないのではないだろうか。

だから、広く認知されるには至らなくとも、諦めずにそれらの音楽を紹介し続ける熱意を持つことは、作曲家の大事な仕事の一つだと思う。と、ここまで書いて、聴く前から怖じ気づかせてしまったのではないかと些か危惧しなくもないが、これをお読みになった方のうち一人でも、興味を持って現代音楽を聴いて下されば幸甚である。