- ホーム

- 当館について

- 活動

- 三重大学文化フォーラム

- これまでの開催記録 2006年度

これまでの開催記録 2006年度

[ フォーラムについて | これまでの開催記録 | お問い合わせ ]

[ 2001~2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ]

| 2006年度 報告 |

三重大学・皇學館大學文化フォーラム in 伊賀 2006

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

三重大学・志摩市 文化フォーラム 2006

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

三重大学・朝日町 文化フォーラム 2006

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

| 第1回 |

| 「日本の家・アメリカの家」 |

講演要旨 |

| 持ち家といえば新築住宅にこだわる日本と、むしろ中古住宅から始まって何度も住み替えるアメリカ。日本の異なる住意識の背景を、経済学的な視点から探るとともに、これからの日本の家づくりの課題を考えます。 |

| 講 師:豊福 裕二(三重大学人文学部助教授) |

| 開催日:平成18年9月16日(土) |

|

|

|

| 司会の石阪先生 | 講師の豊福先生 | 会場寸景 |

| 第2回 |

| 「男女共同参画について-名張市の条例作り-」 |

講演要旨 |

| 昨年は小泉内閣に少子化・男女共同参画担当大臣(猪口邦子氏)が誕生し、「男女共同参画社会」の実現に向けて大きな一歩が踏み出された。名張市の条例制定を通して学んだ現実と課題を紹介して、「参画社会」とはどのような社会かを一緒に考えていきましょう。 |

| 講 師:池田 久代(皇學館大学社会福祉学部教授) |

| 開催日:平成18年9月30日(土) |

| 第3回 |

| 「溜池の話 -昔と今-」 |

講演要旨 |

| 溜池の水は少なく、節水に努められてきました。しかし現在では減反、耕作放棄や耕作農家の減少化で用水にはゆとりが出てきましたが、草刈りなどの一人当たりの作業は逆に増えました。こうした現状をもとに、溜池の将来を考えます。 |

| 講 師:木本 凱夫(三重大学生物資源学部研究科助教授) |

| 開催日:平成18年10月17日(火) |

|

|

|

| 講演をする木本先生 | 会場風景 | |

| 第4回 |

| 「生きる力をどう捉えるか-皇學館大学社会福祉学部の試み-」 |

講演要旨 |

| 現在の教育のキーワードになっている「生きる力」。さまざまな解釈の中で、どう捉えることが出来るのかを考えます。また、社会福祉学部での「週末あそび塾」の試みを紹介していこうと思います。 |

| 講 師:叶 俊文(皇學館大学社会福祉学部教授) |

| 開催日:平成18年10月26日(木) |

|

|

| 講師の叶先生 | 会場風景 |

| 第5回 |

| 「アートを社会に開き、社会をアートに開く」 |

講演要旨 |

| 本来は身近な存在であったアートが疎遠なものとなっています。それを取り戻し、人間の生活を真に豊かなものにしていくための方途を探ります。そのため1970年代以降の社会的なアートの展開を例に、考えてゆきます。 |

| 講 師:山田 康彦(三重大学副学長、教育学部教授) |

| 開催日:平成18年11月11日(土) |

|

|

| 講師の山田先生 | 導入・相互お絵かき 会場の雰囲気が一気に和みました。 |

| 第6回 |

| 「交通のバリアフリー化と福祉交通の重要性」 |

講演要旨 |

| 高齢化等による移動制約者の増加で、交通機関の果たす福祉的機能への注目が高まっています。全ての人に移動の自由を保障するための交通のバリアフリー化の現状を検証し、「人にやさしい」福祉交通の重要性について述べていきます。 |

| 講 師:笠原 正嗣(皇學館大学社会福祉学部助教授) |

| 開催日:平成18年11月23日(木) |

|

|

|

| 司会の板井正斉先生 | 講師の笠原先生 身近なコミュニティバスの問題等を わかりやすく説明していただきました。 |

会場風景 |

第1回 |

| 「地球環境に影響を及ぼす熱帯雨林の減少 ~過去・現在・未来を考える~」 |

講演要旨 |

| 今のペースで熱帯雨林の伐採が進むと、この地球規模・地域レベルの環境にどのような影響があるのか、また日本では、現在まで森林伐採に対して何がなされてきたのか、将来の日本に期待されることは何かを説明します。 |

| 講 師:サンガ・ンゴイ・カザディ(三重大学生物資源学研究科教授) |

| 開催日:平成18年6月28日(水) |

|

|

| 会場風景(阿児アリーナ) | 講演をするサンガ先生 |

| 第2回 |

| 「健康的な生活を送るためのちょっといい話」 |

講演要旨 |

| 「減量」「骨」「転倒」をキーワードに、最近の研究成果を交えながら、運動の果たす役割を解説します。また、一般に信じられている(期待されている)効果が、実は運動では得られにくいという事例も紹介します。 |

| 講 師:重松 良祐(三重大学教育学部助教授) |

| 開催日:平成18年7月5日(水) |

|

|

| 講師の重松先生 | 会場風景 |

| 第3回 |

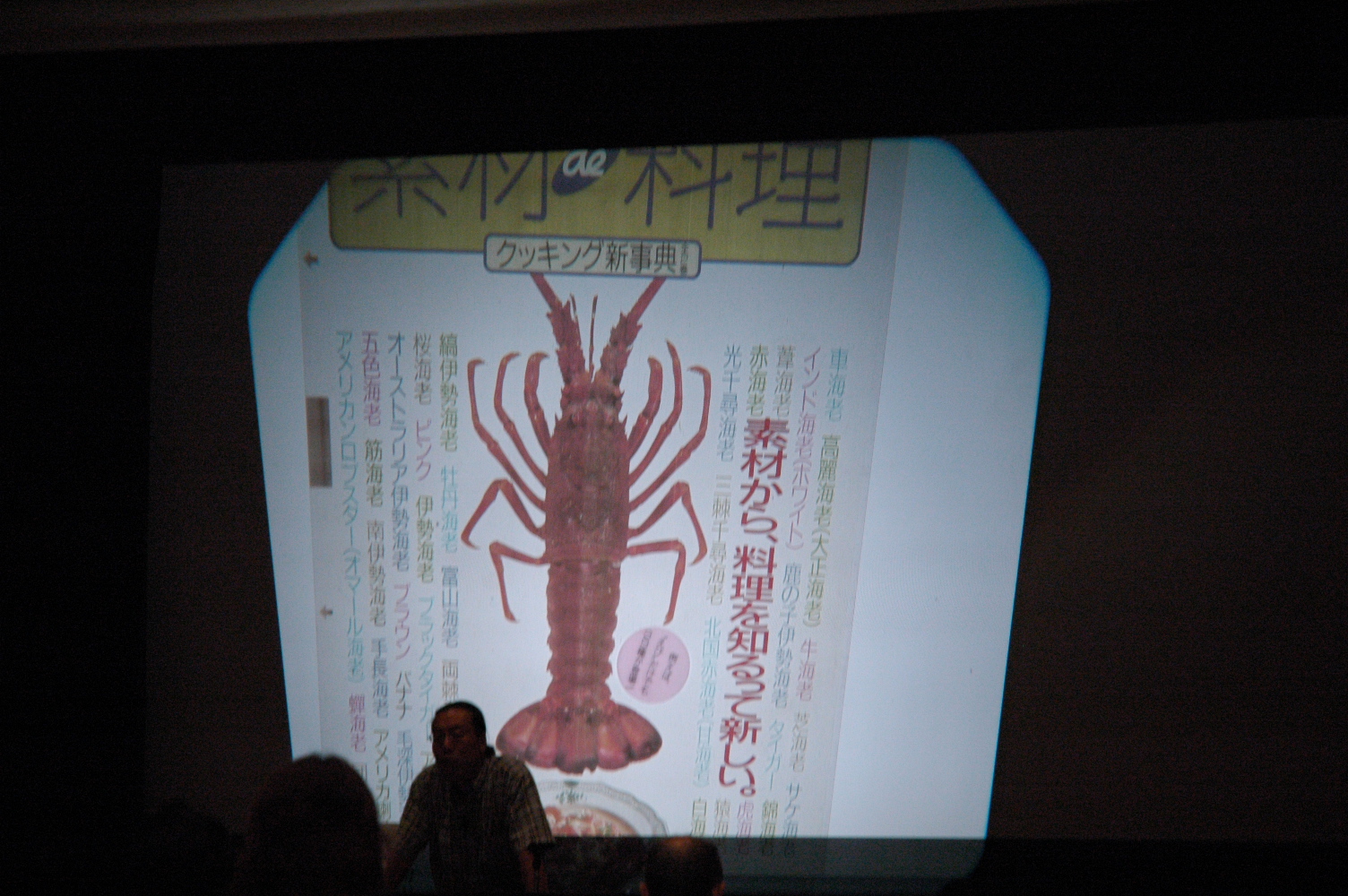

| 「太平洋を旅するイセエビ、おいしいエビになるにはこんな苦労が・・・」 |

講演要旨 |

| ウナギとともに、海の生物の中で最大の謎であったイセエビの生活の秘密、「子どもがどこで生まれ、どこに運び出され、どこで成長し、どのようにして親元に帰ってくるのか」が、三重大学のチームによって解き明かされました。 |

| 講 師:関口 秀夫(三重大学生物資源学研究科教授) |

| 開催日:平成18年7月19日(水) |

|

|

|

| 講師の関口先生 | 講義風景 | 高級食材としてよく知られる イセエビですが・・・ |

| 第4回 |

| 「女性の政治参加、現在・過去・未来 何が変わって何が変わらないのか」 |

講演要旨 |

| 諸外国では女性の政治参画が進み、議会の3割以上を占める国が20カ国もあります。日本では衆議院でまだ1割に満ちていません。日本で女性の政治参画を抑えてきた構造と、諸外国で女性が進出してきた背景を考えます。 |

| 講 師:岩本 美砂子(三重大学人文学部教授) |

| 開催日:平成18年9月6日(水) |

|

|

| 会場(阿児ライブラリー)で始まりの挨拶をする 岩本先生 |

岩本先生 |

| 第5回 |

| 「災害に強いまちづくり・人づくり ~みんなで取組む地震対策を考える~」 |

講演要旨 |

| いつ襲ってくるかわからない大地震や大津波による被害を最小限に食い止めるには、日頃からの対策が大切です。講演では、志摩地域においてみんなでできる災害対策について、実例を紹介しながら皆さんと考えます。 |

| 講 師:川口 淳(三重大学工学研究科助教授) |

| 開催日:平成18年9月20日(水) |

|

|

| 講師の川口先生 | 会場風景 |

| 第6回 |

| 「健康に暮らすための血液の話」 |

講演要旨 |

| 「血液サラサラ」は健康の合言葉ですが、血液にはどんな働きがあって、異常が起こるとどのような症状がみられるのか御存知ですか?今回、血液のお話を通して、健康に暮らすためのヒントをお伝えできれば幸いです。 |

| 講 師:桝屋 正浩(三重大学医学系研究科講師) |

| 開催日:平成18年10月4日(水) |

|

|

| 講演をする桝屋先生 | 熱心に質問をする会場の参加者 |

|

|

| 「志摩市文化フォーラム」の最終回を終え、 修了式が行われました。 |

豊田学長から修了証書を手渡される受講者 |

会場:朝日町保健福祉センター

主催:三重大学・朝日町

| 第1回 |

| 「過去の地震被害と地域で行う防災対策」 |

講演要旨 |

| いつ襲ってくるかわからない大地震による被害を最小限に食い止めるには、日頃からの対策が大切です。講演では、過去の地震被害の教訓と地域で行う災害対策について、実例を紹介しながら皆さんと考えます。 |

| 講 師:川口 淳(三重大学工学研究科助教授) |

| 開催日:平成18年9月3日(日) |

| 第2回 |

| 「子どもの社会性を育む地域の教育力」 |

講演要旨 |

| 今の子どもが生活している環境は、むかしのそれとは大きく変わっています。そういった中で、地域の教育ボランティアを有効に活用するなど、失われつつある地域社会の教育力について再考してみたいと思います。 |

| 講 師:廣岡 秀一(三重大学教育学部教授) |

| 開催日:平成18年9月26日(火) |

| 第3回 |

| 「壬申の乱と縄生廃寺」 |

講演要旨 |

| 縄生廃寺になぜ当代最高級の逸品が舎利容器として埋納されたのでしょうか。壬申の乱、聖武天皇の東国行幸のコースからその謎が氷解します。不破関と桑名頓宮を結ぶ最短距離に縄生廃寺があります。往時の朝日町を復原してみます。 |

| 講 師:山中 章(三重大学人文学部教授) |

| 開催日:平成18年9月26日(火) |

| 第4回 |

| 「生き生き元気な身体を作るにはどうすればよいか。」 |

講演要旨 |

| 生き生き元気な身体を作るにはどうすればよいかを、身体組成(筋肉、体脂肪)、運動の面から解説し、その考え方や実践方法をお伝えするとともに、実際に役立つ実技指導を行います。 |

| 講 師:杉田 正明(三重大学教育学部助教授) |

| 開催日:平成18年10月30日(月) |

|

|

| 司会の友永先生(左) | 講師の杉田先生 |

| 第5回 |

| 「これからのエネルギー」 |

講演要旨 |

| 21世紀は多量なエネルギー消費の上に成り立っています。その大半は化石燃料であり、環境負荷の増大を招いています。持続的発展社会をめざすためにエネルギー資源の利用効率の向上は必須であり、期待される燃料電池と二次電池の将来性について述べます。 |

| 講 師:武田 保雄(三重大学工学研究科教授) |

| 開催日:平成18年11月12日(日) |

| 第6回 |

| 「やってみよう、排泄ケアの技磨き」 |

講演要旨 |

| 尿や便やガスがそれぞれ分別されて出るしくみを知り、排泄のしくみを維持するためにかかせない日常生活の技、自分自身にトラブルが起きた時の対処の技、介護をする時の専門的な排泄ケアの技、について、実演を交えて学びます。 |

| 講 師:高植 幸子(三重大学医学系研究科助教授) |

| 開催日:平成18年11月29日(水) |