- ホーム

- 当館について

- 活動

- 三重大学文化フォーラム

- これまでの開催記録 2011年度

これまでの開催記録 2011年度

[ フォーラムについて | これまでの開催記録 | お問い合わせ ]

[ 2001~2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ]

| 2011年度 報告 |

三重大学・皇學館・伊賀市 文化フォーラム 2011

第1回 第2回 第3回 第4回

三重大学・鳥羽市・海の博物館 文化フォーラム 2011 第1回

三重大学・志摩市 文化フォーラム 2011 第1回

-三重大学・皇學館大学 伊賀市文化フォーラム2011- <チラシ>

| 第1回 | 「伊賀のことば」 |

| 開催日 | 6月12日(日) |

| 講 師 | 齋藤 平(皇學館大学文学部准教授) |

| 参加者 | 35名 |

「伊賀のことば」を関西圏という地理的な広がりによるとらえ方と日本語の歴史という時間的な流れによるとらえ方の両面から考え、「伊賀のことば」の位置と特色をダイナミックにとらえてみようと思います。

|

|

|

< 参加者の声 > ・興味深い内容で楽しかったです。1回の講義時間としては適当ですが、1回だけの講義ではもの足りないです。連続で「伊賀のことば」についてもっと聞きたかったです。 ・私達の仲間で郷土の古い言葉を調べ、今のお話と重なる部分も多く、また文献を通して色々勉強させていただき、意義あるひとときをすごさせていただきうれしく思いました。 |

| 第2回 | 「怨霊の鎮魂」 |

| 開催日 | 6月26日(日) |

| 講 師 | 山田 雄司(三重大学人文学部教授) |

| コメンテーター | 白山 芳太郎(皇學館大学文学部教授) |

| 参加者 | 19名 |

怨霊とはどのような存在で、なぜ出現したのでしょうか。そしてそれを鎮めるためにはどのような方策が有効だったのでしょうか。怨霊を検討することにより日本文化さらには日本人の特徴について考えていきます。

|

|

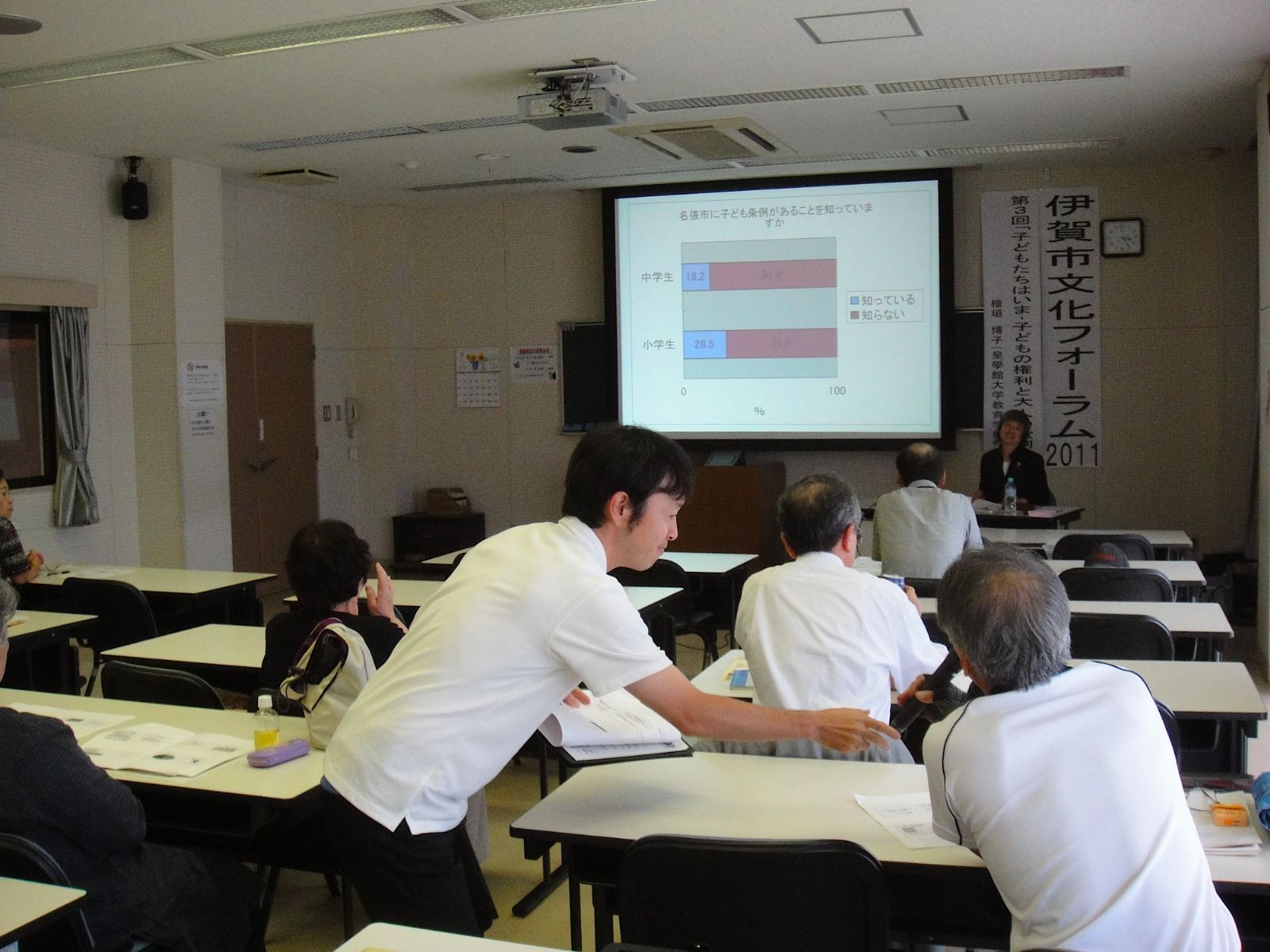

| 第3回 | 「子どもたちはいま ―子どもの権利と大人の役割―」 |

| 開催日 | 7月9日(土) |

| 講 師 | 檜垣 博子(皇學館大学教育学部教授) |

| 参加者 | 12名 |

名張市では平成18年に子ども権利条約を市の子ども施策に活かし、子ども支援を図ろうと子ども条例を制定しました。この講義では子どもの権利と子どもを支援するための大人の役割について考えていきたいと思います。

|

|

| 第4回 | 「防災まちづくりと人材育成」 |

| 開催日 | 7月30日(土) |

| 講 師 | 浅野 聡(三重大学工学研究科准教授・美(うま)し国おこし・三重さきもり塾副塾長) 平林典久(三重大学工学研究科特任助教・美(うま)し国おこし・三重さきもり塾) |

| 参加者 | 11名 |

三重大学では全国的に先駆けて、防災・減災活動を学ぶために社会人を主対象とした「美し国おこし・三重さきもり塾」を開塾しました。ここでは、防災まちづくりとそれを推し進めるための人材育成について、さきもり塾の取り組みを中心に話題提供します。

-三重大学・鳥羽市・海の博物館 文化フォーラム2011- <チラシ>

| 共通テーマ | 海女文化を活かす | |

| 開催日 | 10月29(土) | |

| 会 場 | 海の博物館 | |

| 参加者 | 130名 | |

| ■ 報 告 | ||

| 塚本 明(三重大学人文学部教授) | ||

| 演 題 | 都びとのあこがれ -歴史に見る「観光海女」- | |

| 昔から志摩の海女は、詩に詠われ、浮世絵に描かれるなど、内陸に住む都びとにとって憧れの存在でした。近代以降には、真珠と共に志摩の象徴となり、国内外の博覧会でも活躍します。単なる漁業者ではない海女さんの魅力を考えてみます。 | ||

| 報告者 | 菅原 洋一(三重大学工学研究科教授) | |

| 演 題 | 海女文化をどう捉えるか | |

| これまで海女文化を理解するために、様々な視点からの研究がなされ、研究者、関係者の交流も進んできました。三重における「海女研究会」の活動を中心にその取組を整理し、海女文化を活かし、発展させていくための課題と可能性を考えて行きます。 | ||

| 報告者 | 石原 義剛(三重大学客員教授・海の博物館館長) | |

| 演 題 | 海女の世界遺産登録を目指して | |

| 日本と韓国にしか居ない「海女」は、資源や環境の保全にも貢献していますが、後継者不足等により消滅の危機にあります。「海女」を無形世界遺産に登録することで、その伝統を再生保持し、新しい地域共同体のモデルを構築できないかを考えます。 | ||

| ■ 済州島の海女さんたちによる海女歌 + 左恵景氏(済州島海女博物館)の解説 | ||

| 韓国からご招待した海女さんたちに、労働歌で、済州特別自治道の無形文化財に指定されている「海女歌」を御披露頂きます。 | ||

| ■ パネルディスカッション[石原・菅原・塚本+フロア] | ||

|

< 参加者の声 > ・女性が力を持ては平和になる! 競争からうまれた世界でない、女性中心の「海女」社会。もっと知りたいです。今日はとても勉強になりました。 ・みなさんの海女への愛が感じられてとてもよかった。海女モデル、うまくいくといいと思っています。 ・こんなに熱心に研究されているかと思うと、次のシーズンの活力になります。これからも頑張りたいと思います(海女さん)。 ・たいへんおもしろかったです。海女さんと直接携わる仕事をしておりますが、高齢化が進みこれからが大きな課題になってくると思います。資源の問題もありますがこれからも少しでも何か協力してゆきたいと思います。 |

| 共通テーマ | 大震災から学ぶこと | |

| 開催日 | ①11月16日(水)、②11月30日(水)、③12月14日(水) | |

| 会 場 | 志摩市阿児アリーナ ベイホール | |

| ① 『地震と津波 ~東南海地震に向けて取り組むべきこと~』 | ||

| 司会 | 古田 典正(志摩市総務部地域防災室防災係長) | |

| 講師 | 川口 淳(工学研究科准教授・自然災害対策室副室長) | |

| 講師 | 福山 薫(生物資源学研究科特任教授) | |

| 参加者 | 168名 | |

| ②『ストレスとうつ ~生活環境の変化が与える影響とは~』 | ||

| 司会 | 小川 奈都子(志摩市健康福祉部健康推進課総合保健センター保健師) | |

| 講師 | 松浦 均(教育学部教授) | |

| 講師 | 小森 照久(医学系研究科教授) | |

| 参加者 | 84名 | |

| ③『危険な放射線と使える放射線 ~身近にある放射線を知ろう~』 | ||

| 司会 | 太田 敏彦(志摩市立東海中学校教頭) | |

| 講師 | 苅田 修一(地域イノベーション学研究科教授) | |

| 講師 | 佐久間 肇(医学部附属病院放射線診断科長・准教授) | |

| 参加者 | 78名 | |