- ホーム

- 当館について

- 活動

- 三重大学文化フォーラム

- これまでの開催記録 2007年度

これまでの開催記録 2007年度

[ フォーラムについて | これまでの開催記録 | お問い合わせ ]

[ 2001~2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ]

| 2007年度 報告 |

三重大学・皇學館大學 伊賀市文化フォーラム 2007

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

三重大学・志摩市 文化フォーラム 2007

第1回

三重大学・朝日町 文化フォーラム 2007

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

| 三重大学・皇學館大学 伊賀市文化フォーラム 2007 | ||

| ◆第1回 | 報告 | |

| 開催日 | 平成19年5月22日(火) | |

| テーマ | 「介護と人の生き方 ~介護と生命倫理~」 | |

| 講 師 | 建部 久美子 (皇學館大学社会福祉学部准教授) | |

| 参加者 | 152名 | |

| 講 評 | 皇學館大学が担当する3回の講演は、伊賀市中央公民館の高齢者講座悠々教室の講座に組み入れられたこともあって、予想を上回る参加者であった。 建部先生は講演に先立ち参加者全員に、いま大切にしているものや大切にしていることを5つ記入するよう依頼された。 人の生き方について、生と死の関係、倫理的視点などについて話されたが、冒頭で記入を依頼された大切なもの・ことについて尋ねられ、会場からは「健康」 「人を思いやる心」などの回答があった。その後の話については貝原益軒の『養生訓』を引用され、人としての生き方や内面の理解の仕方について述べられた が、丁寧かつ温和な口調での話に参加者は真剣に聞き入っていた。(人見 一晴) |

|

|

|

||

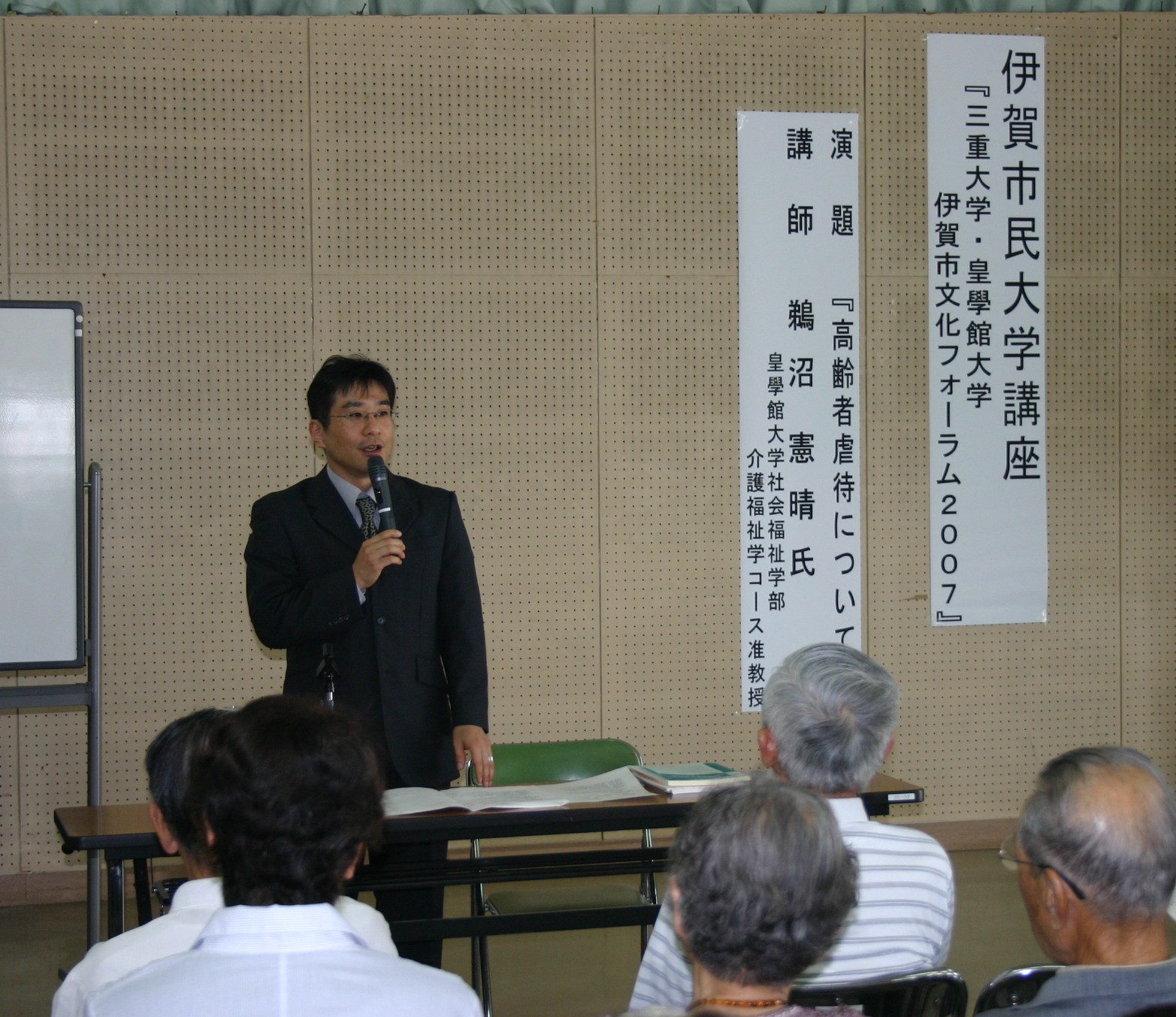

| ◆第2回 | 報告 | |

| 開催日 | 平成19年6月26日(火) | |

| テーマ | 「高齢者虐待について」 | |

| 講 師 | 鵜沼 憲晴 (皇學館大学社会福祉学部准教授) | |

| 参加者 | 140名 | |

| 講 評 | 近時、児童虐待とともに高齢者虐待が報道され社会的な問題として認知されるようになった。 講演は、昨年1月三重県内で行った高齢者虐待に対するアンケート調査の結果を紹介し、家庭内虐待における被虐待者および虐待者の特徴やその発生原因につ いて述べられた。虐待者は息子及びその配偶者で、発生要因としては虐待者の性格・人格や人間関係によるところが大きい。また、虐待を受ける側にも自分勝 手、わがまま、頑固などの問題もあるとの話に参加者はうなずいておられた。 (人見 一晴) |

|

|

||

|

聴講風景(伊賀市中央公民館にて) 聴講風景 鵜沼 憲晴 准教授 |

||

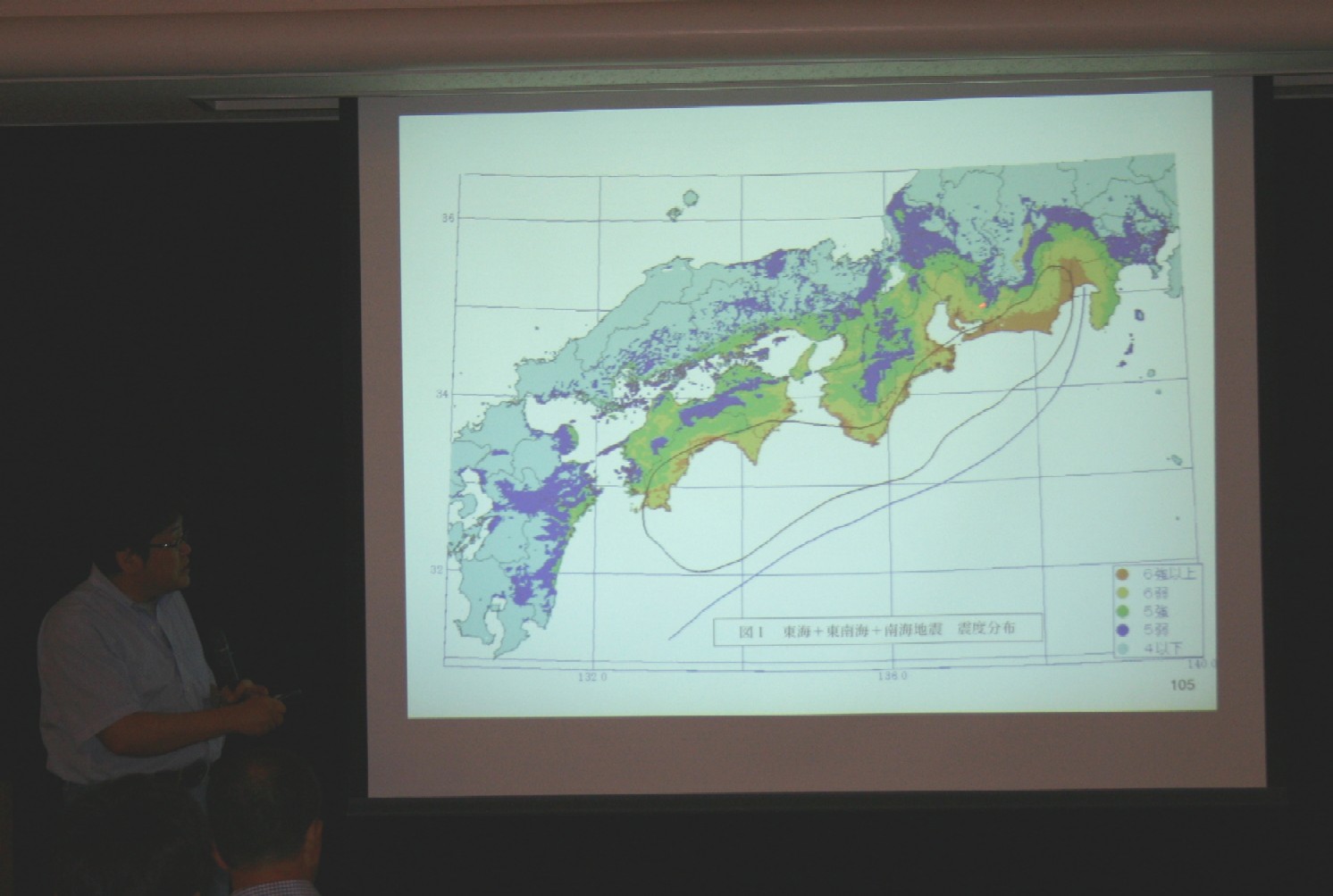

| ◆第3回 | 報告 | |

| 開催日 | 平成19年7月8日(日) | |

| テーマ | 「地域災害の現実と地震対策 ~地域で取組む実践的活動とは?~」 | |

| 講 師 | 川口 淳 (三重大学工学研究科准教授) | |

| 参加者 | 89名 | |

| 講 評 | 阪神淡路大震災後も国内では巨大地震が数多く発生している。現地調査の結果から、それぞれの地震の被害状況から学ぶべき教訓を話された。 建物倒壊の事例としては昭和56年の建築基準法改正前の古い建物に集中していること、被害者としては高齢者に多いこと、道路の崩壊により過疎地では孤立 化すること、救援・救助については助かった人の大部分が近隣住民の救助活動によること、などが話された。伊賀地域には布引山地東縁断層や頓宮断層があり、 いつ直下型の地震が起きても不思議でない。常日頃から気付き、考え、行動するとともに地域全体で活動することの大切さを強調された。 今回は自治会役員が多数参加されており、熱心に聴講しておられた。(人見 一晴) |

|

|

|

||

| ◆第4回 | 報告 | |

| 開催日 | 平成19年9月2日(日) | |

| テーマ | 「家庭の子育てと教育」 | |

| 講 師 | 橋本 博孝 (三重大学教育学部 教授) | |

| 参加者 | 57名 | |

| 講 評 | いつの時代も「このごろの若い者は」と言われてきているが、近年、特に「少年犯罪」の低年齢化・凶悪化が目立っており、その背景を講師が直接かかわった子供たちの生の声(作文)を通して語られた。 子供たちは受験戦争に日々追い立てられ、結果として学びの序列化に巻き込まれている。また、ゲームに熱中するあまり、からだまるごとでの、ものや自然と のかかわりが希薄になり、くらしの空洞化が進んでいる。大人の役割として、人生を語ることや子供をくらしの主人公として“見通し力”を伸ばしてやることの 必要性を説かれた。 今回は伊賀市青少年センター補導員皆様の参加があり、熱心に聴講しておられた。 (人見 一晴) |

|

|

|

||

| ◆第5回 | 報告 | |

| 開催日 | 平成19年12月3日(月) | |

| テーマ | 「メタボリックシンドロームと生活習慣」 | |

| 講 師 | 櫻井 しのぶ (三重大学医学部 教授) | |

| 参加者 | 41名 | |

| 講 評 | 中高年世代(40~74歳)の男性は2人に1人、女性は5人に1人で、今や2,000万人ともいわれているメタボリックシンドロームについて基礎的な知識 やその予防策について分かりやすく話された。メタボは過食や運動不足が密接に関係しており、食習慣や適度の運動などライフスタイルの改善が予防の鍵となる ことを熱っぽく語られた。参加者は殆どが中高年の方々で、熱心に聞き入っておられた。 (人見 一晴) |

|

|

|

||

| ◆第6回 | 報告 | |

| 開催日 | 平成20年1月22日(火) | |

| テーマ | 高齢期の健康について~介護予防に焦点をあてて~ | |

| 講 師 | 松田 美智子 (皇學館大学社会福祉学部准教授) | |

| 参加者 | 105名 | |

| 講 評 | 老化現象は誰にでも生じる加齢による障害であり、個人差が大きい。介護予防にはまず生命維持の根源である食事摂取のあり方が大事であり、新陳代謝の活性化 からは適度の運動や有用観を持って生きることが必要である。高齢期の健康保持のためには、1.自分の楽しみを持つ、2.食事をおろそかにしない、3.歯磨 きをしっかりする、4.一日一度は出掛ける、5.コミュニケーションをとる、の五箇条を今日から実践して欲しいと結ばれた。参加者は大多数が高齢者であ り、熱心に聞き入っておられた。(人見 一晴) | |

|

||

|

|

||

| 三重大学・志摩市 文化フォーラム 2007 | ||

| ◆第1回 | 報告 | |

| 開催日 | 平成19年6月6日(水) | |

| テーマ | 「志摩の海 -万葉歌の世界-」 | |

| 講 師 | 廣岡 義隆(三重大学人文学部教授) | |

| 参加者 | 69名 | |

| 講 評 | 萬葉集には「伊勢の海」を詠んだ歌が7首ほど載っているが、「志摩の海」は登場しない。しかし「伊勢の海」として、荒々しい磯や鰒(あわび)・ 真珠などの海産物が歌われており、伊勢の海とはまさに志摩の海を指している。また恋の思いの激しさを磯の波に例えたり、恋愛の対象を真珠に例えたりと、 「伊勢の海」は歌にふくらみを持たせるための歌枕として用いられていると説明された。さらに、志摩の真珠が万葉の昔から特産品として知られていたことも紹 介された。廣岡先生の長年にわたる研究成果の一端を、分かりやすくご説明いただいた。 質疑では、当時の真珠の使われ方、詠み人の身分、女性の地位など幅広く議論が展開し、知的刺激に満ちたものであった。 なお冒頭では、志摩市の小山崎幸夫副市長より、竹内千壽市長のご挨拶を代読していただいた。 (鹿嶋 洋) |

|

|

||

| 小山崎副市長 廣岡義隆教授 聴講風景(阿児ライブラリー アートホールにて) | ||

|

|

|||

| 三重大学・朝日町 伊賀市文化フォーラム 2007 | |||

| ◆第1回 | 報告 | ||

| 開催日 | 平成19年5月13日(日) | ||

| テーマ | 「自立をめざすまちづくり戦略」 | ||

| 講 師 | 石阪 督規 (三重大学人文学部准教授) | ||

| 参加者 | 41名 | ||

| 講 評 | 住民参加型から市民参画型に移行しているとされる「まちづくり」について、さまざまな類型や事例が紹介された。石阪先生がそこで強調したのは、市民参画・ 協働型のまちづくりの意義と効果である。そして、まちづくりに成功し、いわゆる「勝ち組」となった地域に共通するのは、地域の風土に根ざした独自の生活文 化があること、それを観光客がわかりやすく体験できる工夫がなされていること、その結果、ゆっくり滞在し時間を消費するリピーターが増えてきていること、 の3つだという。市民が行政を利用するという「経営感覚」が必要であるとも最後に述べていた。質疑の時間では、市町村合併や、自治会・町内会の位置づけを めぐる議論が交わされた。冒頭、田代兼二朗町長にごあいさつをいただいた。(寺川 史朗) | ||

|

|||

| 田代町長ごあいさつ 参加者からの質問 石阪督規准教授 | |||

|

|

|||

| ◆第2回 | 報告 | ||

| 開催日 | 平成19年6月14日(木) | ||

| テーマ | 「子どもの生活と遊びを豊かにするために」 | ||

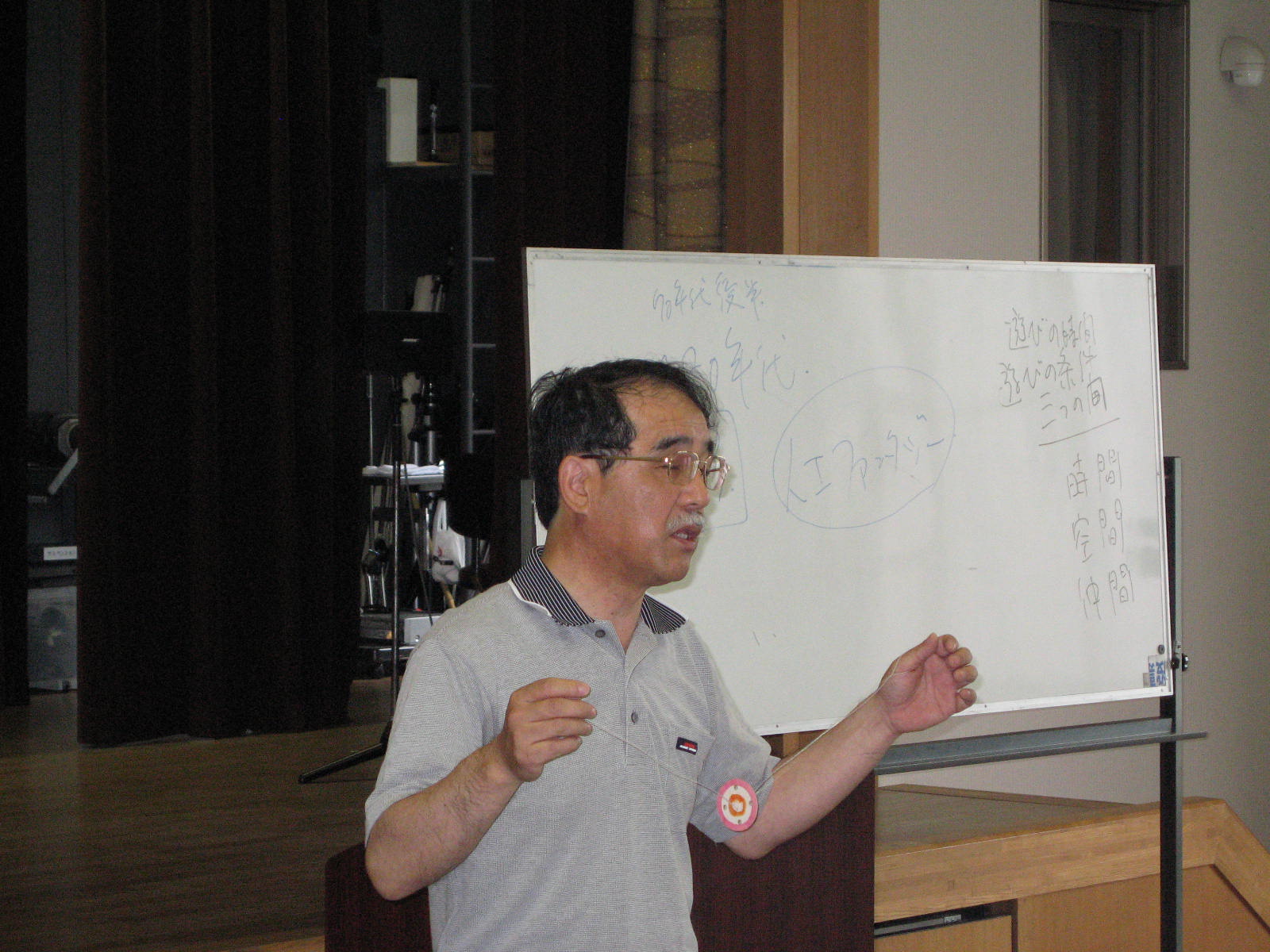

| 講 師 | 河崎 道夫 (三重大学教育学部教授) | ||

| 参加者 | 43名 | ||

| 講 評 | 最 近の子どもたちが外に出て遊ばなくなった要因として、テーマパークの出現とテレビ接続型ゲーム機のヒットを挙げた河崎先生は、外で生き生きと遊ぶことの意 義や実践例について、先生自身の子どもの頃からの体験を交えながら、講演した。次から次へと登場する「手作り」の数々。桜の枝を削って作ったコマを、ヒモ を打ちつけて回すという技が披露され、場内は歓声に包まれた。「ビュンビュン・ゴマ」の音に驚き、「光る泥ダンゴ」にいたっては、ほんとうに泥からできた のかと思わせるような光沢に感嘆の声が聞かれるほどであった。河崎先生いわく「私の研究はものごころがついた頃から始まっています」。そして、子どもたち が無限の可能性を秘めていることを、付属幼稚園長を務めていたときの経験をふまえて熱く語った。普段のんびりしている子が、だれもできなかったようなこと を実現してみせたというくだりには、参加したみなさんも得心したようであった。最後に登場した「超巨大ビュンビュン・ゴマ」には、参加者も力が入ったこと だろう。当日参加された松永賢三教育長は、懐かしそうな表情をされていた。(寺川 史朗) | ||

|

|||

| 超巨大ビュンビュン・ゴマの実演 これが光る泥ダンゴ! 河崎道夫教授 | |||

|

|

|||

| ◆第3回 | 報告 | ||

| 開催日 | 平成19年7月2日(月) | ||

| テーマ | 「運動で得られるもの、得られにくいもの」 | ||

| 講 師 | 重松 良祐 (三重大学教育学部准教授) | ||

| 参加者 | 97名 | ||

| 講 評 | 巷で言われている「常識」が常に正しいとは限らない。運動と健康の関係はその一つだろう。「この運動をすれば健康になる」というのが、本当にその人の健康 につながっているかのどうかもあやしいのである。からだの適応可能性には個人差があるとの視点から、重松先生は、そのような「常識」をめぐる風潮を批判的 に捉えていた。そして、減量効果をはじめとする多くのデータを紹介しながら、「未科学」の部分については、一人ひとりが、自ら「科学」いていくべきであ り、それが「健康」にもあてはまるとの自説を展開した。その後、参加者全員で、からだの仕組を理解し、腹筋と背筋の運動に挑戦した。運動を学んだだけでは 意味がないと悟った参加者は、さっそく、自宅に帰って、同じ運動を繰り返したことだろう。翌日、筋肉痛になったことは、容易に想像できる。(寺川 史朗) | ||

|

|||

| 参加者のみなさん 運動中 重松良祐准教授 | |||

|

|

|||

| ◆第4回 | 報告 | ||

| 開催日 | 平成19年9月21日(金) | ||

| テーマ | 「「なぜ、学校へ行き学ぶのか」に答えられるか」 | ||

| 講 師 | 岡野 昇 (三重大学教育学部准教授) | ||

| 参加者 | 27名 | ||

| 講 評 | 人は、間違えたり、失敗したりしたときに、みんなで笑い合う。しかし、今の学校では、間違ってはいけない、失敗してはいけない、という教育が行われている のではないだろうか。間違っても失敗しても、みんなで楽しく笑い合う。そのようなことを、ジャンケンを取り入れた準備運動を通じ、参加者は理解することが できただろう。2人で背中を合わせて立ち上がる運動でも、2人で力を出し合うことで自動的に立つことができることを体感し、「自立」の意味を曲解する昨今 の傾向を批判的に実証した。「甘え上手は自立上手」「依存してよい。その代わりに、依存されればよい」との岡野先生の言葉には、共感を持つ参加者が多かっ たと思われる。子どもたちに「学べ」と言う前に、まずは、大人の側が、学んでみるという姿勢が大切だとも述べた。参加者からは、自身の体験や教育観をふま えながらの質問や意見が、終了時刻になるまで、出された。岡野先生からの最後のメッセージは、「相手を察する」ということであった。なお、冒頭、松永賢三 教育長より、ごあいさつをいただいた。(寺川 史朗) | ||

|

|||

| 準備運動 立ち上がれるか!? 岡野昇准教授 | |||

|

|

|||

| ◆第5回 | 報告 | ||

| 開催日 | 平成19年10月21日(日) | ||

| テーマ | 「女性の政治参加を世界中で工夫しています」 | ||

| 講 師 | 岩本 美砂子 (三重大学人文学部教授) | ||

| 参加者 | 16名 | ||

| 講 評 | 日本には女性政治家が少ない。岩本先生の講話の出発点はそこにあった。 そして、その背景には、近代国家の形成に果たした官僚の役割、「NOと 言えない」文化などがあったと指摘する。世界的にみれば、政党の内規に よるもの、法律によるものを合わせ、クォータ制(一定割合を「割り当て る」という意味)が100か国で導入されている。女性運動の方法しだい では、クォータ制がさらに伝播するという。日本における、「マドンナ」 なる一時的な旋風は、マスコット的に取り上げられているだけで、長続き しない。そう断言する岩本先生によると、いまや世界では、クォータ制を 導入するか否かの議論から、どのような制度がクォータ制を実現しやすい かという議論に移行しているそうである。そう考えてみると、日本はずい ぶんと立ち遅れている。多少難しい話ではあったが、それだけに聞きごた えがあり、参加者からは、政治の世界における女性の地位に関する質問や、 学生の政治への関心をめぐる質問などが出され、講話に沿った質疑が展開 された。(寺川 史朗) | ||

|

|||

| 開会時の様子 参加者からの質問 岩本美砂子教授 | |||

|

|

|||

| ◆第6回 | 報告 | ||

| 開催日 | 平成19年11月16日(金) | ||

| テーマ | 「心の病と対処法」 | ||

| 講 師 | 伊藤 雅之 (三重大学医学部附属病院助教) | ||

| 参加者 | 97名 | ||

| 講 評 | 「心の病」がなぜ生じるのか、それを防ぐにはどうすればよいのか、ど のような治療方法があるのかなど、いま私たちがいちばん聞きたいことに ついて、伊藤先生のていねいな解説が続いた。日常生活に支障をきたして いるかどうかや、何かおかしいと感じたかどうかなども、「心の病」を発 見する要点らしい。印象深かったのは、ふだんと様子の違う人には、声を かけるようにするとよい、という点である。「よりどころ」がなくなり、 人と人とのつながりが希薄化している世の中で、この「声かけ」は、重要 であろう。質疑の時間には、実体験にそくした質問や、「うつ病」になら ないようにするための心がまえに関する質問などが出され、関心の高さが うかがえた。職場や学校、家庭でストレスを感じることが多くなった、と いう声をよく聞く。伊藤先生の講話は、その問題への処方箋であった。冒 頭、田代兼二朗町長にごあいさつをいただいた。また、最後に、皆勤賞、 精励賞の表彰が行われ、小林英雄・三重大学副学長より、修了証が授与さ れた。(寺川 史朗) | ||

|

|||

| 小林英雄副学長 参加者からの質問 伊藤雅之助教

|

|||