- ホーム

- 研究開発室

- 活動

- ?「発見塾」三重大学シリーズ

- ?「発見塾」2011年度開催記録

?「発見塾」2011年度開催記録

[ ?「発見塾」について | 開催案内 | これまでの開催記録 ]

?「発見塾」のページは2015年度から博学連携推進室に移動しました。

「発見塾」三重大学シリーズ 2011

| 開催日 | 5月28日(土)13:30~15:30 <チラシ> |

| 会 場 | 津リージョンプラザ内津図書館視聴覚室 |

| テーマ | 「ベトナムのストリートチルドレン-どんな子どもたち?子どもたちからの贈り物?-」 |

| 講 師 | 吉井 美知子 三重大学国際交流センター・教授 |

| 参加者 | 44名 |

「貧しいです、収入は1日1ドルです、学校に行っていません。」と言われても、日本にいる私たちには、もひとつどんな子どもたちなのか実感がわかないのが 普通でしょう。そんなベトナムのストリートチルドレンの生活をひとりひとり取り上げてご紹介します。NGOの支援で、子どもたちがどんなふうに路上から教 室へ、学校から社会へと巣立っていくのかを見てください。同時に、里親として、あるいはボランティアとして子どもたちを支える日本人が反対に子どもたちか らもらった貴重な体験についてもお話しします。

|

|

< 参加者の声 > ・各種メディアで知らされるベトナムの実状との乖離があり、非常に参考になりました。 ・大変興味深く拝聴しました。旅行ではとても伺えないことばかりでした。 |

| 開催日 | 7月23日(土)13:30~15:00 <チラシ> |

| 会 場 | 津リージョンプラザ内津図書館視聴覚室 |

| テーマ | 「昭和という時代と旅行の経験」 |

| 講 師 | 森 正人 三重大学人文学部・准教授 |

| 参加者 | 59名 |

昭和という時代に大衆娯楽が花開きました。そして旅行はその大衆娯楽の中でも 非常に重要でした。大正時代末に日本人に旅行とは何かを紹介する雑誌『旅』が スタートします。その『旅』は二度の休刊を経て今も続いています。 『旅』が説く旅行は時代によって異なります。どのような旅行を人びとに説いた のでしょうか。そしてそれにともない私たちはどのような旅行を経験してきたの でしょうか。『旅』を例にとりながら、昭和時代以降の日本人の旅行の軌跡をた どります。

|

|

|

< 参加者の声 > ・これまでの自分の旅を振り返り、その時々に自分を突き動かしていた物は何だったのか等、色々考えさせられるものがありました。 ・どんな話なのか?と聞いていましたが、時代を追うごとに、自分の人生も見えてきました。 ・津市における観光政策の方向性は?なる質問は大変難しいテーマであるが、このような機会に議論できるような講演会になるといいですね。 |

| 開催日 | 9月10日(土)13:30~15:00 <チラシ> |

| 会 場 | 津市安濃町保健センター |

| テーマ | 「日本人の霊魂観」 |

| 講 師 | 山田 雄司 三重大学人文学部・教授 |

| 参加者 | 120名 |

人は死んだらどうなるのか。霊魂はあるのかないのか。この問題は洋の東西を問わ人は死んだらどうなるのか。霊魂はあるのかないのか。この問題は洋の東西を 問わず、さらに原始・古代から現代に至るまでさまざまな議論が重ねられてきました。人は霊魂が肉体の中に収まっていることによって生きているのであり、肉 体から離れると死を迎えると考えられていました。そして、霊魂は生きているときでも体から抜け出してしまうことがありました。本講演では、主に古代・中世 の日本人の例を中心に、霊魂はどのようなものと考えられていたのか、また一般的な死の場合および非業の死を遂げた場合の霊魂のありかについて解説していき ます。

|

|

|

< 参加者の声 > ・興味深いお話でおもしろく聞かせていただきました。又これからも度々行ってほしく思います。有難うございました。 ・世界の霊魂観についても知りたいです。 ※とても興味深く教えていただきました。また解りやすかったです。もう一度山田先生の講演をおききしたいです。 |

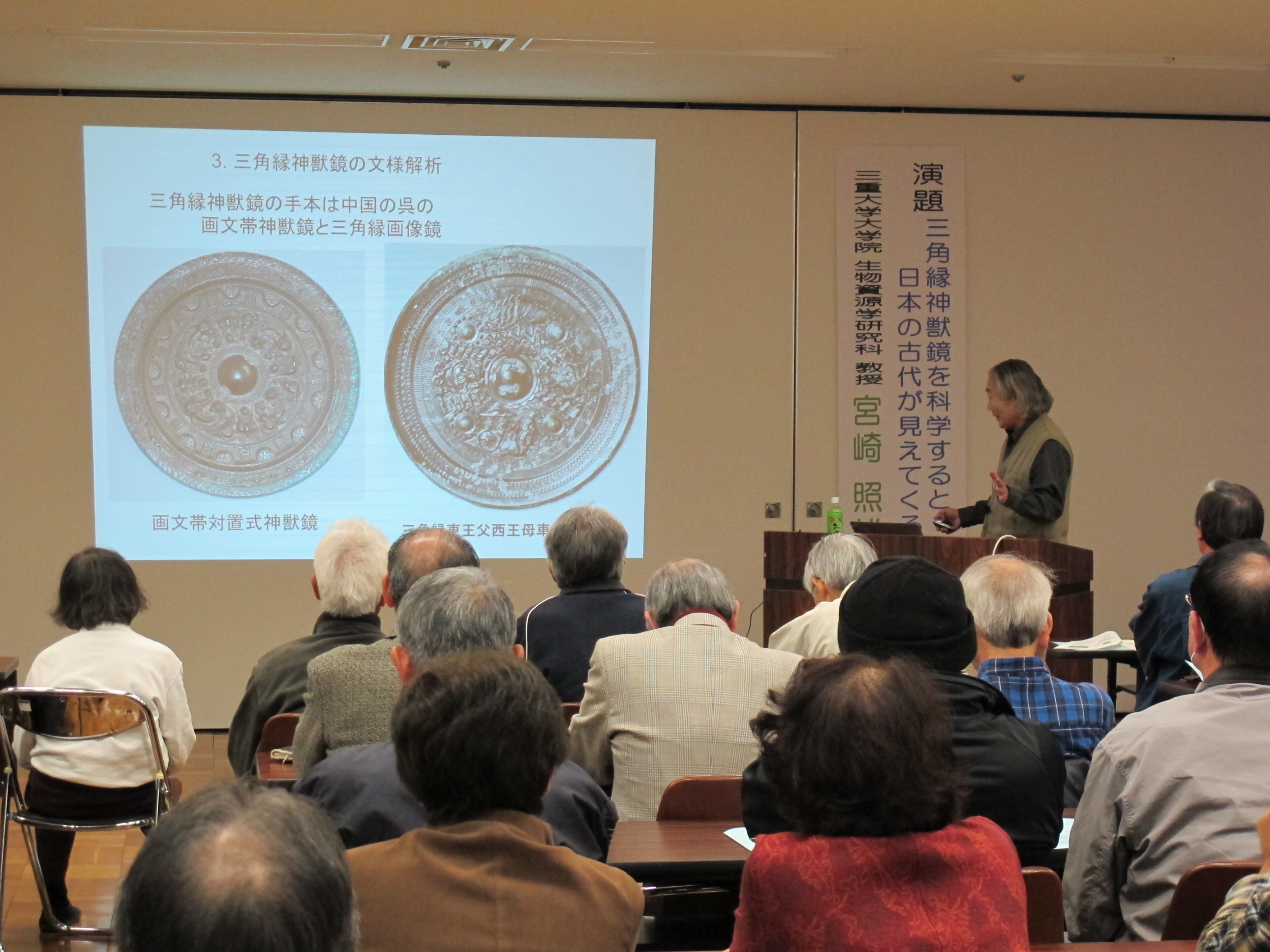

| 開催日 | 11月26日(土)13:30~15:00 <チラシ> |

| 会 場 | 津リージョンプラザ2階健康教室 |

| テーマ | 「三角縁神獣鏡を科学すると日本の古代が見えてくる」 |

| 講 師 | 宮崎 照雄 三重大学大学院生物資源学研究科・教授 |

| 参加者 | 96名 |

三角縁神獣鏡を研究する過程で、私は「歴史は決して時の流れではない。日々を生きる人々の情念の積み重ねが歴史を作ってきた。」という歴史感を見いだすこ とになった。鏡の原点ともいえる天照大神神話を創り伝承したのはだれか?なぜ天照大神(鏡)は、崇神天皇により改鋳されねばならなかったのか? なぜ天 照大神(鏡)は宮中からだされ、伊勢神宮に祭られねばならなかったのか? だれが三角縁神獣鏡を作ったのか? なぜ三角縁神獣鏡は古墳に埋納されたのか? などなどの問題に、私は、あえて、「人の情念」を主体において考察してみた。そこで見えてきたのが、邪馬台国の倭国の時代から大和王権の古墳時代に関し、 先学の学説とは全く異なる新たな歴史観である。

|

|

|

< 参加者の声 > ・ユニークな発想に感動した。歴史学者の固定概念より柔軟な発想の方がより魅力を感じる。卑弥呼=天照大神は私も同意見だ。 ・三角縁神獣鏡に興味あった。卑弥呼の存在、神との関係を面白く聞かせて頂いた。 |

| 開催日 | 1月28日(土)13:30~15:00 <チラシ> |

| 会 場 | 津リージョンプラザ2階健康教室 |

| テーマ | 「元気で長生きするために今できることは何か?-骨粗鬆症の予防と治療-」 |

| 講 師 | 須藤 啓広 三重大学大学院医学系研究科・教授 |

| 参加者 | 131名 |

厚生労働省は2010年7月26日に日本人の2009年の平均寿命が女性は86・44歳、男性は79・59歳で、いずれも4年続けて過去最高を更新したと 発表しました。確かに日本人は長生きするようになりましたが、介護が必要な高齢者が増加していることも事実です。では、元気で長生きするために今できるこ と、しなければならないことは何でしょうか?介護が必要になる病気にはいろいろありますが、今回は整形外科の病気の中から特に骨折の原因となる骨粗鬆症の 予防と治療に焦点を当ててお話ししたいと思います。

|

|

|

< 参加者の声 > ・和やかな雰囲気で気軽に市民が質問できる空気が素敵でした。 ・話の内容も豊富だし、高齢者にわかり易くゆっくりと話された事に感謝したい。 ・分かり易く、自分自身の骨密度、骨量について知りたくなった。資料がきちんと揃っていて説明と同じで、記録、メモを取らなくてもよい。ありがとう。 |

| 開催日 | 3月17日(土)13:30~15:00 <チラシ> |

| 会 場 | 津リージョンプラザ2階健康教室 |

| テーマ | 「伊勢参宮の立役者御師の屋敷を復元する」 |

| 講 師 | 菅原 洋一 三重大学大学院工学研究科・教授 |

| 参加者 | 106名 |

伊勢御師は江戸時代の伊勢参詣を支えた立役者です。全国各地からの伊勢参宮の人々を組織化し、邸内に受け入れ、宿泊や神楽奉納の便宜を図った御師は、宇治 山田の文化や経済にも大きな影響を与えました。御師は最盛期には宇治山田あわせて800軒を数えたと見られますが、明治の宗教制度の整備によって、急速に 衰退し、今ではその面影を偲ぶ事も難しくなっています。30数万の檀家を持つ山田最大(つまり日本最大)の御師、三日市大夫次郎邸の復元作業からみた、江 戸明治の伊勢参詣の文化をご紹介します

|

|

|

< 参加者の声 > ・わかりやすく先生にも好感がもてました。 ・知らなかった部分が多数あり、勉強になった。今後伊勢へ行ったら、改めてその場所を見てみたい。三日市大夫次郎邸の復元は博物館が完成すると、中に模型が置かれるのでしょうね。楽しみです。 |